広報活動

都会の中心に里山を。丸の内・丸ビルで花粉症対策普及啓発イベント

暮らしや街を良くするための多様な木の使い方を体感・実感・共感できるイベント

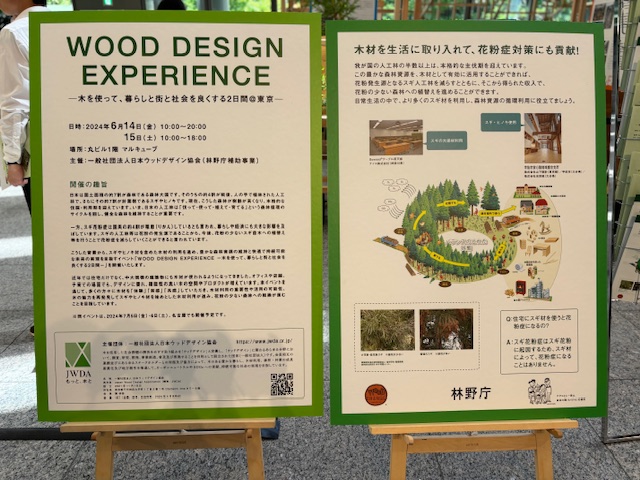

6月14.15日の2日間、東京・丸の内にある丸ビル・丸キューブで「WOOD DESIGN EXPERIENCE~木を使って暮らしと街と社会を良くする2日間」が東京・丸の内の丸ビル・丸キューブで開催されました。

同イベントは、スギやヒノキ材を中心に木を暮らしに取り入れることで、「伐って・使って・植える」環境循環の促進になり花粉症対策になること、SDGsの取り組みやカーボンニュートラルへの貢献になること、自然災害防止につながることなどを啓発するため、多くの方に「体感」「実感」「共感」の機会を提供するための一般社団法人日本ウッドデザイン協会(以下 JWDA)初の普及啓発イベントです。

「都市のビルに里山がやってくる」をテーマに、「山」に見立てたつな木の上段に、森林の木を伐った後に植え替えている「少花粉スギ」の苗木が飾られ、木を使うイメージとして「オフィス」「カフェ・物販」「木育」のイメージが設けられました。

イメージにマッチしたデスクやチェア、木製文具や雑貨、玩具などの展示が行われ、来場者はイスに座ったり、ボール球プールで子どもを遊ばせたりと、思い思いに木を感じ、楽しんでいました。

ブース設計は株式会社日建設計 Nikken Wood Labがデザイン・監修を担当しました。

木材と専用クランプで自由に空間を作ることができる「つな木」というシステムを利用し、スギ規格材をふんだんに使用。ブースに使用した材料や丸太スツールは、開催後もまた再利用できるので、木材を使いながら廃棄を出さない循環を実現しました。

ストーリーがある国産木材利用のトレンドを紹介

イベントでは国産材の活用の今を知る「木造建築や木質化のトレンドセミナー」や、木で豊かな暮らしを演出するための「ライフスタイルトークショー」をはじめ、子さん剤で製作した楽器による音楽ライブ、スギ間伐材を利用した「カスタネットつくりワークショップ」など、様々な分野に向けたプログラムが実施され、多くの世代が楽しんでいました。

登壇は、原田 真宏氏(MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO)、内海 彩氏(株式会社内海彩・長谷川龍友建築設計事務所)、大庭 拓也氏(株式会社日建設計 Nikken Wood Lab)の3名。

大型の建築物に使われている地産材の活用例や、CLTを中心としたまちづくりに知用されている木材について、「つな木」のようなサスティナブルな木の活用方法など、様々な分野での国産材の活用例が紹介されました。

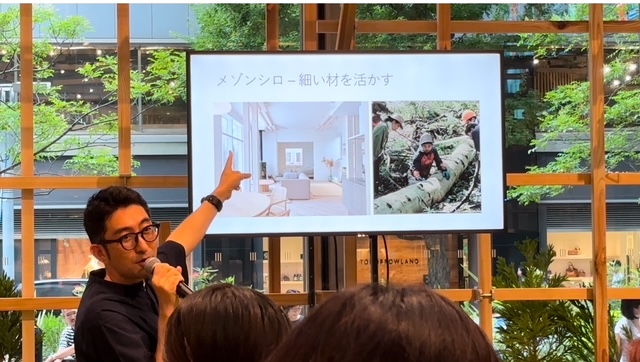

株式会社日建設計 Nikken Wood Lab 大庭 拓也氏

大庭氏

「つな木」のようなシステムを考えたとき、地域の製材やデザインが関わることで、地域の製材の価値を上げ、木の使い手や作り手を増やしていけば木を中心とした経済が回っていくのではないか。自分ごとのように、森やお金のとこも考えるというマインドをデザインしていくという事が、我々デザイナーのメタな部分で大切だと考えている

MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 原田 真宏氏

原田氏

木のことも経済を軸に考えたとき2つの大きな可能性がある。1つはスモールエコノミーとして地域に還元する仕組みを考え、経済を回す材料であること。森なり、建材なりと地域を変えていく原動力になる。

もう一つは円安として輸出産業を考えること。我々が持っている唯一の特産資源を生かし、山に経済が還るようなシステムの話をしてみたい。木はデザイン的に可能性が大きく、色々なところがジョインすることによってみんなが幸せになる仕組みができる。

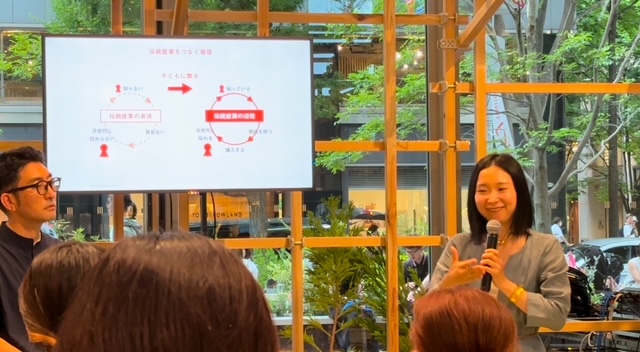

株式会社内海彩・長谷川龍友建築設計事務所 内海 彩氏

木材をつかうことを考えることは、人間が歳をとっていくように街も歳をとっていき、そこに生きる人間に沿ったまちづくりを考えることにつながる。

日本の森林の状況から近い将来不足する可能性がある。山側の経済の状況をみて、都市側から経済をまわしていくために、それぞれみんなで貯木率を考えながら進んでいくことが必要だと思う。

株式会社内海彩・長谷川龍友建築設計事務所 内海 彩氏

内海氏

木材をつかうことは、人間が年を取っていくように街も年を取っていき、そこ生きる人間に沿ったまちづくりを考えることにつながる。

日本の森林の状況から近い将来不足する可能性がある。山側の経済の状況をみて都市側から経済を回していくために、それぞれみんなで貯木率を考えながら進んでいくことが必要だと思う。

人がつながり、炭素がこていされ、人間も自然ものびやかに生きていけたらいい社会だなと思う

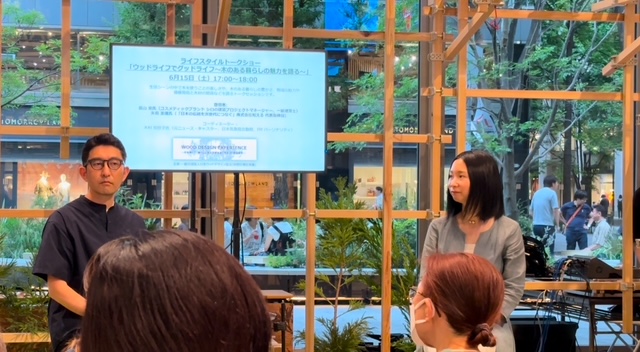

■人気コスメブランドの建築プロジェクトマネージャーと、伝統プロデューサーによる「ライフスタイルトークショー」

会場では、消費者がより身近に生活のシーンで、木を使用できる場所を意識し、木を使う事の楽しさや日本の木の価値を再確認してもらうために「ライフスタイルトークショー」が行われました。

登壇者は、今Z世代に人気のコスメティックブランド「シロ」の建築プロジェクトマネージャー・高山 泉氏と、日本の伝統工芸などを伝え広めている伝統プロデューサーの矢島 里佳氏(株式会社和える 代表取締役)のお二人。

日本の森林事情を考えて活用している企業の現状や、日本おける後継者が途絶えつつある貴重な日本の伝統工芸の価値や継承していく大切さなど、木を使う意義についてトークセッションが行われました。

➢「捨てられる素材を恵みに変える」というミッション 株式会社シロのサスティナブルな取り組み

建築プロジェクトマネージャーという聞きなれない肩書を持つ高山さん。

ただ店舗や建築物をデザインするだけでなく、全体の世界観をトータルプロデュースしていくという役割だと言います。「森のめぐみを活かしきる」という事を実行し、木だけではなくあらゆる「捨てられる・使われない」素材を活用し施設づくりを実行しているとのことです。

素材と向き合う「シロ」というコスメティックブランドの考え方そのものが、施設づくりにも反映されています。

➢伝統文化に誇りをもって「美しく稼ぐ」

和えることでそれぞれの魅力を引き出す、それが日本の伝統のこれからの100年後につながるという矢島さん。

これからグローバル化の中で、もう一度日本の伝統という足元にちゃんと目を向けられ、自信をもって発信する力が必要と感じているといいます。

「出会った職人さんの「先人から受け取った技術を自分の代で発展させて引き継いでこそ伝統」という言葉に感動し、必要な人のために必要なものを作っていることを和えていくことが経済の発展につながると考えています。」と語ります。

会社を「長男」と表現する矢島さん。日本の伝統工芸に向ける愛情が”和えられた”トークでした。

■木に触れる「スギ材カスタネットづくり×ミュージックセッション」

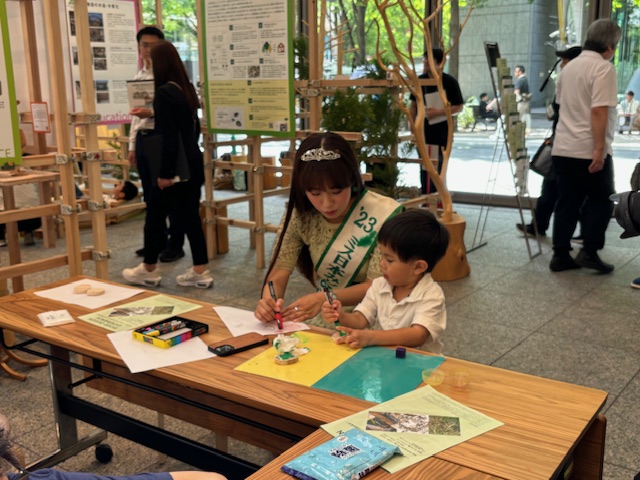

木に触れる体験として行われたのは、花巻おもちゃ美術館の小友康弘さん指導によるワークショップ「国産木材で楽器をつくる」でのカスタネット作りです。

ワークショップでは、木の手触りで木のぬくもりを感じ木で楽器が作れることなどを教えてもらい、スギ材でかたどられたカスタネットの上下に好きな絵をかいて組み立て。

作成したカスタネットで元JURY AND MARYドラマーの五十嵐公太氏のユニット、★Ralaのポッケ★とのステージセッションを楽しみました。

ステージで子どもたちとセッションをした五十嵐さんは「これからの世代に木や自然の大切さや尊さを知ってもらいたい。楽器を作ることも木が関係しているし、その木でできた楽器でこんなに楽しいことができるんだと、音楽を通じて伝えていきたい」と話してました。

ステージでは能登地震復興応援として、能登ヒバ(別名:アテ)を使用し、人と地域をつないで楽器をつくるプロジェクト「ATENOTE」の楽器でのライブが行われました。

ステージライブは元JUDY AND MARYドラマーの五十嵐公太さんのユニット「★Rala★のぽっけ」や2023年ミス日本みどりの大使でシンガーソングライターの上村さや香さんが出演。

出演した上村さんは「今回ステージで使用されている楽器たちは、本来は音を出すために使われていない能登ヒバを色々な技術を駆使して作られています。その楽器で森林の鼓動を音楽にして伝えていけたら」と語りました。

自然環境と人の健康のために

イベント主催のJWDA専務理事の末広耕也さんは「木を使うことに意義があるという事を知ってもらい、生活にとりいれてもらいたい。木を日常にとりいれると、こんなに楽しく豊かになるんだという事を体感してもらえるとうれしい」とコメントしています。

国土の7割が森林である森林大国である日本のそのうち4割が戦後植林されたもので、現在本格的な伐採・利用期を迎えています。

また、国民の4割が罹患していると言われているスギ花粉症の一因ともなっており、暮らしや経済への影響を及ぼしていることから、花粉症を減らしていくための対策として花粉が少ないスギ苗木を植替える必要があり、「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の森林循環のサイクルを回し、健全な森林を維持する必要があります。

JWDAの末広専務理事は「今後、森林のない地方都市部でもイベント等を通じて普及啓発していきたい。例えば、無垢の家具があるだけで生活シーンがゴージャスになるし、お気に入りの木のイスが一つあるだけで人生の中心がそこにあるように感じる。

特に子育て世代やZ世代には木を使う意義をビビットに感じてもらえると思う。若い世代ほど、知ってもらうことで上手に美しく木を使ってくれると思う」と話しました。

JWDAでは今後このようなイベントを通じ、手に取った木の製品や木を取り入れた空間を生活に取り入れてもらうことによって森林資源の循環と保全を呼び掛けていくとの事です。

関連サイト

一般社団法人日本ウッドデザイン協会

ニュースリリース

https://www.jwda.or.jp/cms/news/contents/174/

木材利用促進について(林野庁)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuzairiyousokusin.html