広報活動

エコプロ2024にて『ウッドデザイン賞2024』最優秀賞をはじめ上位賞31点が表彰

2024年12月4日、東京ビックサイトにてエコプロ2024が開催された。そのトップバッターを飾るイベントとして「ウッドデザイン賞2024」表彰式が行われた。

ウッドデザイン賞とは、木を使うことで社会課題の解決を目指す活動を「ウッドデザイン」と定義し、木の良さや価値をデザインの力で再構築することを目的とし、優れた建築・空間、活動や製品、活動や仕組み、研究等を募集・評価し、表彰する顕彰制度のことをいう。

木を活かしたイノベーションを世の中に

開会の挨拶では一般社団法人 日本ウッドデザイン協会の代表理事である土田智子氏より、今回10回目の節目を迎えたウッドデザイン賞について、木を活かし世の中にイノベーションを興し新産業を創生する制度の先駆けとしての意義や今後の展開に対する期待等が語られた。

続いて来賓代表祝辞として農林水産大臣政務官の庄子賢一氏より、日本の木の活用の重要性や国内林業を振興する必要性について語られ、国民運動としての木材活用の推進が必須であることが伝えられた。

その後、主催者である隈研吾氏による挨拶が行われ、近年のウッドデザインでは単独の施設や商品のデザインの域を超え、街づくりや地域連携の中でのデザインが多くなってきており、ますます健全な森づくりや暮らしの豊かさの実現に向けた動きが活発化してきていることなどが語られた。

プロダクトデザインや建築デザインの域を超えた包括的な仕組のデザイン

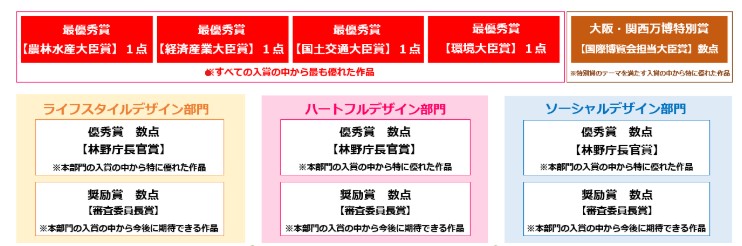

表彰式では最優秀賞(農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞)4点、大阪・関西万博特別賞(国際博覧会担当大臣賞)3点、優秀賞(林野庁長官賞)9点、奨励賞(審査委員長賞)15点が壇上にてそれぞれ表彰された。

最優秀賞(農林水産大臣賞)に選ばれた「浦河フレンド森のようちえん」は、北海道にあり、学校法人フレンド恵学園にて運営される。木造立体トラスが存在感を持つ園舎では、子供たちが木に触れながらのびのびと活動でき、周囲の環境とも調和した、まさに「森のようちえん」の実践例として高く評価された。

当ようちえんは「保育園留学」という仕組みをもっており、親子が一定期間現地に滞在しながら親はリモートワーク、子供は保育を受けることができる。この取組みには東京をはじめ、海外からも多くの親子が参加しており、まさに新しい保育や地域滞在のカタチを提示している。 今後も新しい価値を作り出していきたいと理事長の伊原康史氏は言う。

建築物というハード面の優れた木のデザインに加え、画期的な制度や仕組みをも展開している姿は隈氏の言葉にもあったように近年のウッドデザインによくみられる傾向であり非常に印象的である。

4点の最優秀賞の中で2点が、石川県や熊本県の被災地域における取組であったことである。

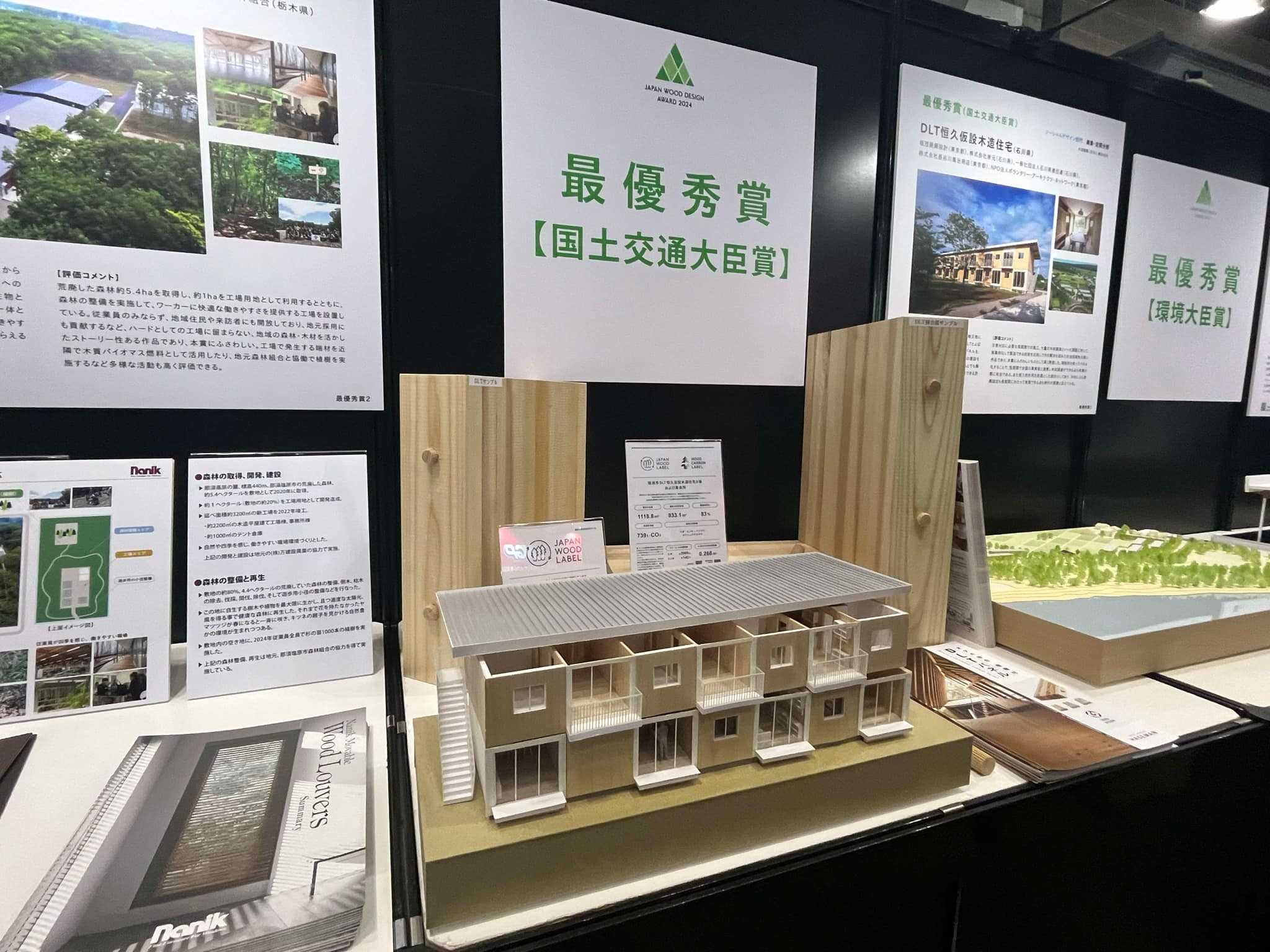

国土交通大臣賞を受賞した「DLT恒久仮説木造住宅」は災害時に短期間で施工でき、接着剤なしで製造できる技術を用いた仮設住宅である。

規格材を使用することにより木材調達の円滑化を実現しており、また、恒久的利用を前提とした設計であるため木材による炭素固定にも長期にわたり寄与できる点が評価された。

仕掛人である株式会社家元の代表であり能登出身の羽田和政氏は被災地支援が評価されたことに対する喜びを語った。

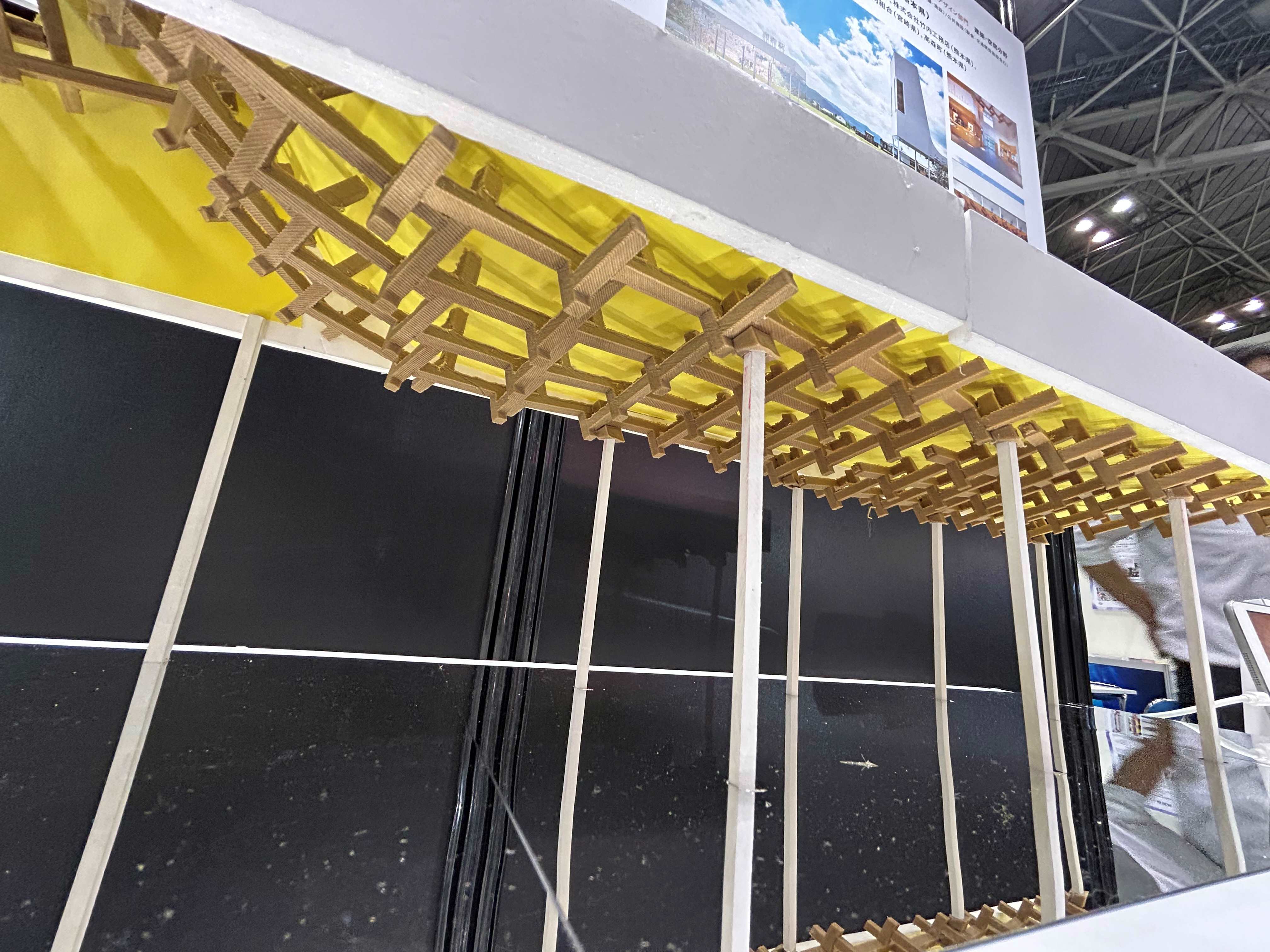

また、環境大臣賞を受賞したのは、「南阿蘇鉄道高森駅・交流施設」であり、こちらも地震で被災した熊本県の取組みである。

創造的復興を謳い、制約の多い駅という空間を地元の南郷杉を使用した優れたデザインによって、その地域の魅力も含めて訴求していることが高く評価された。

地域の工務店や中学生と連携し、「修羅組み」という独自の技術を開発した点も特筆すべきである。何かと課題になりがちな地方における交通の改善に対して一つの在り方、モデルとして広く認識されるべき事例といえるのではないか。

これらの取組みは全国の木材業者とのネットワーク形成であったり、地域との密な連携を構築段階から積極的に取り入れた街づくりや地域活性化の観点が含まれていたりと、やはり単独のプロダクトデザインや建築デザインの域を超えた包括的な仕組のデザインとなっている。これは経済産業大臣賞を受賞した「自然へのホスピタリティーと森の中の工場」における、荒廃した森林を整備し地域住民にも開放する快適な工場施設を建設し、更に地域での植樹やバイオマス燃料供給の活動にまで発展させている営みにもまさに当てはまることであった。

2024年のウッドデザイン賞最優秀賞はこれまでの受賞対象に比べ特にこういった木や森を取り巻く仕組みのデザインが高く評価されるポイントとなっているように感じた。

宇宙での革新的な木材活用に向けた先駆的プロジェクト

授賞式ではその後、大阪・関西万博特別賞、優秀賞、奨励賞の順に表彰が行われ、計27点の取組みや商品が紹介された。

大阪・関西万博特別賞では、ソーシャルデザイン部門で選ばれた「ARBOR」の取組みが印象的であった。家具生産の地として知られる福岡県大川市において、アーティスト、子供、職人が交流でき、木工職人という仕事への理解を向上させ、継承を目指した施設の設置と観光観点からの工夫を凝らした運営を行っている。

また、併設する公園にて植林を行い、成長したら木材としてまた家具が作られるという循環促進の取組みを行っており、まさに「作る人が作る森」となっている。

ARBORを展開するクレアプランニング株式会社代表取締役の中田泰平氏は、「自然により発展した町であるからこそ、再度自然と向き合うべき」と語り、コロナ禍を経て機能性のみの追求から「あたたかみ」が注目されつつある今、こういった取組みを展開する意義があることを訴えた。

優秀賞では、木の美しさや香り等の効能を活かした教室空間を作った「東京科学大学 大岡山西5号館」(東京都)、子供が木に触れ、魅力を体感できる空間を可動式にし体験機会を拡充させることで木育推進に寄与する木育トラック「manaviba」(千葉県)、間伐時に各樹木にIDを付与し、その木の生い立ちを知ることで愛着を持ちながら使用できる仕組みを提案する「森の未来を守り育て循環させるプロジェクト」(広島県)など、様々な木の価値の捉え方、木の適用の仕方を見て取ることができる優れた取組や製品ばかりであった。

奨励賞の中で興味を引いたのは京都大学と住友林業による「木造人工衛星LignoSat」であった。木の燃えるという特性を活かした新領域での木材利用の可能性を追求した非常に新規性の高い取組である。従来の金属製人工衛星では役目を終えた後、消失する際にアルミナ微粒子を発生し、地球環境や通信に悪影響を及ぼす可能性があるが、木材は大気圏で燃え尽きるためこういった危険性を低減できると考えられている。当人工衛星はNASA/JAXAの数々の厳しい安全審査をクリアしており、世界で初めて宇宙での木材活用が公式に認められたことになる。非常に先見性があり、サイエンス分野での将来の期待が高まる新しい木の活用形態であり、木の持つ可燃性や耐久性といった性質を存分に活かした優れた取組であると感じる。

ウッドデザインの未来への期待

式典の最後に、ウッドデザイン賞2024審査委員長である赤池学氏の総評があり、2024年度の応募内容がこれまでになくイノベーティブであったこと、局所的なデザインの範疇にとどまらず大きな仕組みをデザインするアプローチが多く見られたことなどが語られた。

最後に、今回の応募者が身の回りのイノベーティブな事業者を促し、このウッドデザインの思想や活動の輪をより一層広げていってほしいとの言葉で締めくくられた。

10回目を迎えたウッドデザイン賞表彰式は、こうして盛会のうちに閉会となった。応募内容のレベルの高さや人々の関心の高さを感じることができる非常に充実した回であった。

来年応募される取組みもまた新しい木へのアプローチを私たちに示してくれるであろう。今後のウッドデザイン賞にも大いに注目したい。