広報活動

『モクコレ2024plus』ウッドデザイン賞リポート~接続可能な森林・木材の活用の行方とこれからのウッドデザイン賞の役割~

日本各地の地域産材の魅力を伝える『モクコレ2024plus』に2024年ウッドデザイン賞受賞作品が出展されました!

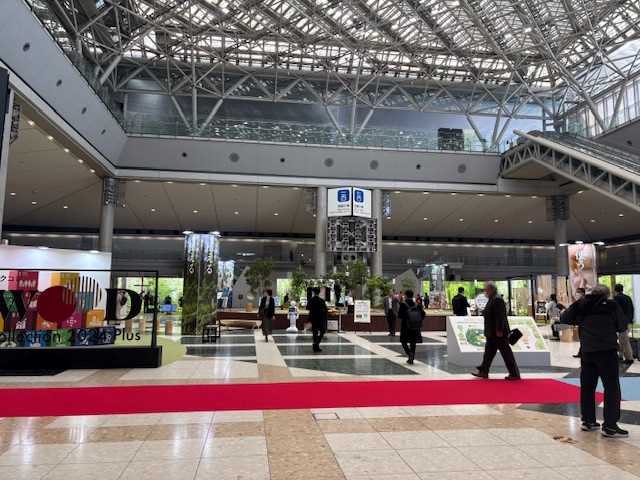

東京ビッグサイトにて2024年12月19日~20日に開催された「WOODコレクション2024plus(以下、モクコレplus)」は、日本各地の地域産材の魅力を伝える総合木材展示会です。

森林資源の循環利用を目的として「伐って・使って・植えて・育てる・」をキーワードに全国38都道府県から約280の事業者が参加し、多様な木製品や技術が紹介されました。

ウッドデザイン賞の新たな潮流

モクコレplusでは、エコプロで表彰されたウッドデザイン賞2024の受賞作品が展示され、多くの注目を集めていました。

ウッドデザイン賞には「ライフデザイン部門」「ハートフルデザイン部門」「ソーシャルデザイン部門」の3つの部門があり、それぞれ”建築・空間分野””プロダクツ分野””コミュニケーション分野””技術・建材分野””調査・研究分野”と5つの分野があり、それぞれの観点から審査を行っています。

今年は同賞の開催10回目を迎え、応募作品の内容や方向性が多様化しました。今年度の上位賞では「建築・空間分野」の受賞が目立ち、受賞作品226件中126件がこの分野からの受賞でした。

これらの作品は、新築やリノベーション、木質化によって持続可能なまちづくりや自然との共存を実現しており、木材を活用した社会課題の解決に向けた取り組みが評価されています。

先日のエコプロ内での授賞式(12月4日ビッグサイトにて開催)で赤池審査委員長は「プロダクツ分野では木の特徴を活かした優れたデザインが増え、コミュニケーション分野では地域材を活用したバリューチェーン構築の取り組みが積極化している」とコメントしています。

どの分野からもウッドデザイン賞の目指す方向性が形になりつつあることを示しています。

ウッドデザイン賞受賞作品とその社会的影響

今年の最優秀賞4作品中3作品が木造建築であることも注目ポイントです。例えば、地域材を使った公共空間のデザインや木材を活用した教育プログラムは、物理的、社会的、経済的、文化的なつながりを生み出し、その社会的効果を最大化しています。

「森を、つなぐ」東京プロジェクト。

モクコレplus会場では、映像やバナー、パネルなどにウッドデザイン賞マークが掲載されていることが多くなりました。木材を活用した家具や建築、プロダクトなどデザイン性と社会貢献性を守って作品が並び、多くの来場者が興味深く見入る姿が印象的でした。

JWDAブースの前の長野県ブースではWood Pylonの「KOLMIO」が展示されており、他にも一場木工所の「木育トラックや、群馬県ブースでは長谷川萬治商店の「DLT恒久仮説木造住宅」のパネル、アーチストリーブースでは「Su」など各ブースで2024年度の受賞作品が展示されていました。

また、JWDAエリア展示の一角では、全国から集まった関係者や木材、林業に関心を持つ来場者が作品の背景や制作プロセスについて熱心に質問する場面も見られました。JWDAの説明員が丁寧に対応する様子から、木を巡る知識やアイデアの説明のやり取りを通じて情報交換する様子が見えてきました。

2024年度のソーシャルデザイン部門/建築・空間分野で林野庁長官賞を受賞した「木育トラック」の一場木工所の一場未帆代表は

「ウッドデザイン賞を受賞することで、デザイン設計について質問をいただく機会が多く、さらに木を活用して社会課題解決に向けて意思決定する企業からの相談も増えました。

必要に応じて他のJWDA会員を紹介することで、新たな社会課題解決のネットワークが広がるきっかけとなっています。

受賞することで『目印』のような役割を行っているのです」

と語ります。

森林と木材の未来を見据えて

日本国土の約7割を占める森林資源は、未透視の復興需要を経て人工林の貯蓄量が大幅に増加しています。その場所、森林の役割は木材資源の提供に滞留せず、生物多様性の保持や地球環境保全といった広範な課題解決にも貢献しています。

ウッドデザイン賞の「木を活用して社会課題を解決する」というテーマは、持続可能な未来を共創する可能性を広げています。

木材という自然素材の潜在力を最大限に引き出し、社会に新たな価値を創造する取り組みが今後さらに注目されることになるでしょう。