広報活動

「ウッドデザイン賞を知ってますか?」ReWoodで300人に聞きました!

8月17日・18日の2日間、東京都主催による国産木材の価値の再発見と木材利用普及促進を目的とした展示商談会、WOODコレクション2024「JAPAN ReWOOD(ジャパン・リウッド)」が東京・有明の東京ビッグサイトにて開催されました。28都道(府)県から120以上の企業・団体が参加。展示や商談ブースが出展された他、林業や木材産業の仕事や木の感触を体験できるワークショップなどのコーナーが設けられました。

➢入り口から森を感じる展示が…

日本ウッドデザイン協会(以降JWDA)は「創る」ゾーンにてウッドデザインブースを設け、過去のウッドデザイン賞受賞の足跡を振り返ると共に「暮らしや遊び・学びを彩り、木の様々な可能性を引き出したプロダクツ」の実物展示を行いました。

➢ウッドデザイン賞の9年間の軌跡が一同に。

■「つな木」をつかったサーキュラーエコノミーな展示形式

日本ウッドデザイン協会(以降JWDA)は「創る」ゾーンにてウッドデザインブースを設け、過去のウッドデザイン賞受賞の足跡を振り返ると共に「暮らしや遊び・学びを彩り、木の様々な可能性を引き出したプロダクツ」の実物展示を行いました。

➢ウッドデザイン賞ブースの隣には『創る』ブース。創る体験をした後にブースによることで、プロダクトへの興味関心が高まりました。

2022年に始まった「JAPAN ReWOOD」は今年3回目の開催で、商談会が目的ながら一般来場者も楽しめるコンテンツが多くあり、夏休み期間中ということもあって人気が高まっているイベントです。今回のテーマは「モクモク ワクワク のぞいてみよう 木と森のしごと」ということで、JWDAのブースでも展示だけでなく「見て・知って・触れて」もらい、隣接する木工ワークショップでの「木づかい」「ものづくり」「デザイン」などのアイデアを喚起するブースづくりとしました。

➢東京・丸の内、名古屋で開催された花粉症対策イベントで使用した「つな木」を再利用したブース。木の利活用の事例としても紹介しました。

■「ウッドデザイン賞」9年間の歩みが一堂に

ブースは 6月東京、7月名古屋で開催した木材利用促進・花粉症対策イベント「WOOD DESIGN EXPERIENCE~木を使って、暮らしと街と社会を良くする2日間」で使用した株式会社日建設計 Nikken Wood Lab開発の「サーキュラーマウンテン」のつな木を再利用した展示ディスプレイ棚を設置。

➢「体験」できるスペースも考えた広いブース

広々とした空間には、これまでのウッドデザイン賞受賞作品のパネル展示と受賞作品の実物の展示が行われていました。

➢北山杉のクルマにのって遊ぶ幼児。木の車は乗り心地がいいそうでした。

「子どもが実際に触れて遊べたのがよかった」

「興味があった木の布をはじめ、興味のあった受賞作品に触れられた」

という感想が聞かれ、触れたり説明員に作品について熱心に解説を受けている姿が見られ、ウッドデザイン賞受賞作品への理解を深めていました。

➢関心のあるプロダクトを手に取り説明を受ける姿が見受けられました。

■各地域の国産材利用のアイテムをアンケートのノベルティに

今回JWDAブースでは、来場者を対象にスタンプラリー及び「木と暮らし」についての簡単なアンケートを実施しました。

➢アンケート用紙。周遊できる距離にスタンプを設置させてもらいました。

スタンプラリーでは、ブース内のコーナーで使っている「つな木」と共に丸の内と名古屋のイベントで使われたスツールと木育トラックがおかれた「ふれあいの森」と、1月にあった能登半島地震で多くの林業関係者が被災した「石川県木材青壮年会」のブースに設置しました。

➢「ふれあいの森」と「石川県木材青壮年会」のブースに設置しました。

➢ふれあいの森にあった「木育トラック」前にも設置しました。

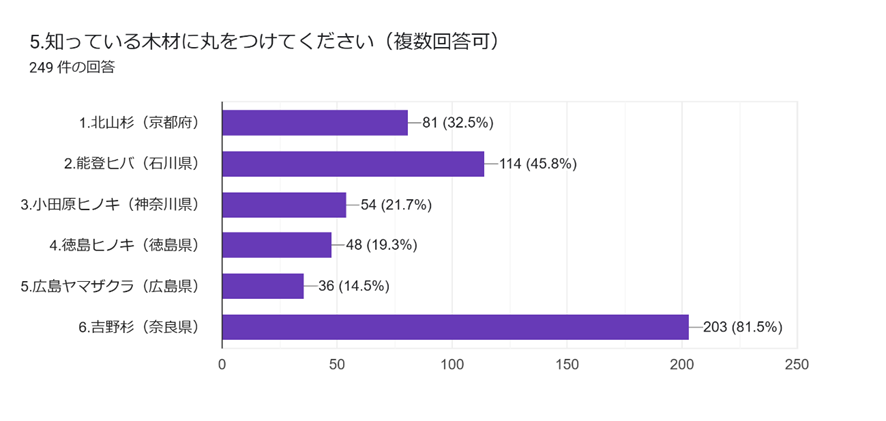

アンケートでは、「来場の目的」や「木をつかってみたいところ」、「ウッドデザイン賞の認知度」の他、国産の木材の種類を知ってもらうためにノベルティで配布したアイテムのそれぞれの木についても回答してもらい、興味を持ってもらいました。

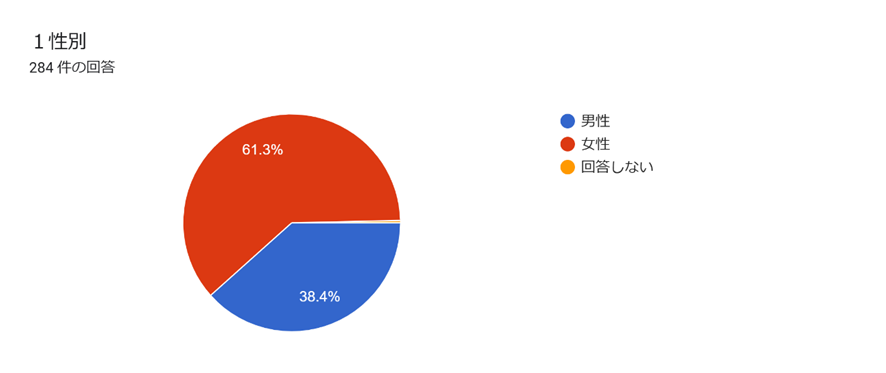

➢親子連れも多くあったReWOOD。木への関心は女性が高め?

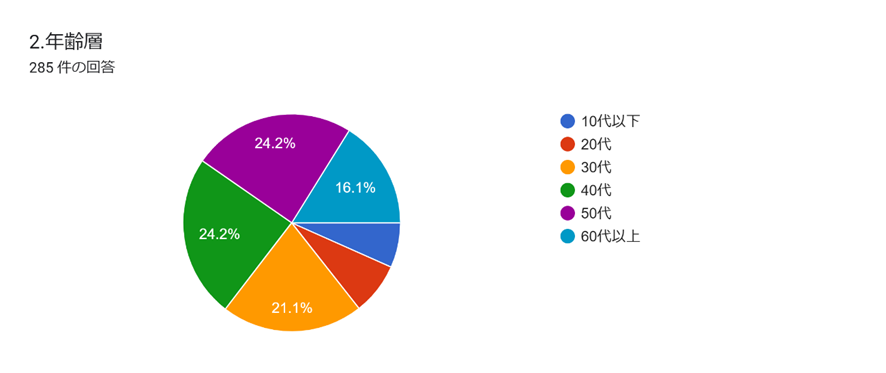

ブース来場者の60%が女性で半数が4~50代という結果でした。

➢「木」への関心は年代関わらずあるようです。

アンケートには10代の来場者からも約7%回答があり、「たくさんの木製品に触れられた」「木製輪ゴム銃がかわいいです!」など、体験できる展示に満足をしたという回答が多くありました。

➢アンケートに多く「おもしろい」という回答があった「鉄砲」のおもちゃ。

日本の「杉」も地域によってブランドがあったり、特性が違うことなど、地域の木材についても楽しく知ってもらうことを目的に、ノベルティの木の産地についてのミニ知識を配布し、知識アンケートを実施しました。

生活に木材を取り入れるきかっけとして全国の木材を使ったプロダクトの展示やこのような情報が良かったとアンケートの回答にもあり、一般消費者の関心も高まっていることが分かりました。

➢日本ある様々な木についての知識を伝えるため、ノベルティに使用された木のふるさとについての情報を持って帰ってもらいました。

➢木にふれてもらう機会として「ノベルティ」という形で持ち帰ってもらいました。

➢地域にはさまざまな「木」があることを知ってもらうアンケート。

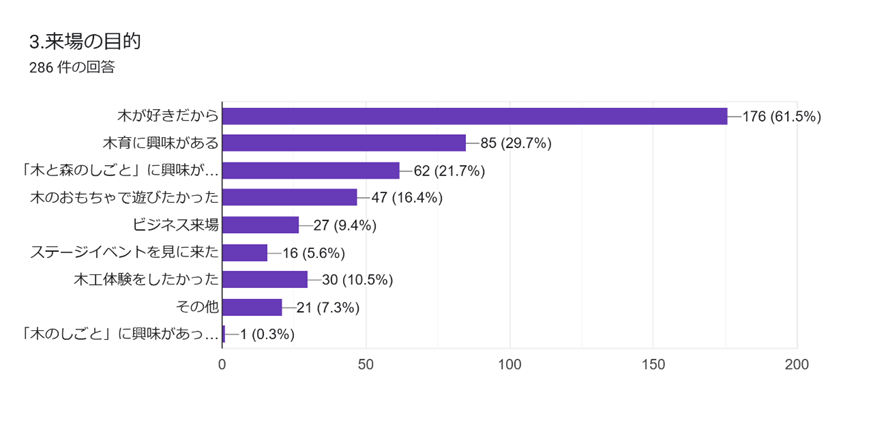

アンケートでは「木が好き」という回答がダントツ1位でした。

木の魅力や木に興味がある人が多く来場していることがアンケートによってわかります。

また、「木」に触れるための手段として「木育」に取り組むひとが多く訪れ、情報を得るために来場したようです。

➢来場目的は「木が好きだから」。会場の木の香りに癒されたり、様々な活用方法をじっくり見られたことが良かったと回答がありました。

自由記述回答では、木に触れ、木に関わる人に実際話を聞くことができ、身近に感じられたという回答が多くありました。

また、子どもを思い切り木のおもちゃで遊ばせたいという親子連れも多く来場していたという事がアンケートでもわかりました。

「木」の持つ良さを理解し、機会を得たいという消費者が増えているようです。

➢「ふれあいの森」に多くの親子が時間を忘れて遊んでいました。

イベントを通して、林業・木材の現状を直接消費者に伝えることで、実際見て触れイメージすることができ、国産材への興味が膨らんだようです。

➢仕事や木に触れるコーナーのほかに、林業マンガなどで情報が発信されていることも紹介されていました。

こうした機会もウッドデザイン賞受賞作品を通して、国産材の魅力と消費者のコミュニケーションが取れる場として消費者に魅力があるイベントと実感しました。

➢アンケートコーナーでは、記入の質問にも多く回答がありました。

■ウッドデザイン賞の未来

夏休みの子どもを連れて訪れる親子や学生などが多く来場するJAPAN ReWOOD。

各ブースで開催されているワークショップや体験を楽しむ親子連れでにぎわうだけでなく、木の技術紹介やプロダクトなどにも熱心に見学していました。

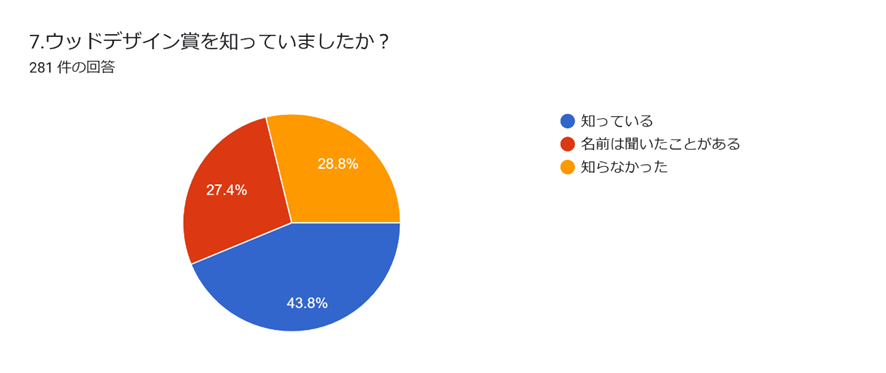

そんな来場者に「ウッドデザイン賞は知っていますか?」というアンケートを試みました。

➢知っているが「43.8%」と半数近くの回答がありました。

回答は「知っている」と「名前は聞いたことがある」を含め70%を超え、10年の節目を迎えるにあたり、ウッドデザイン賞が「木」に関心のある層には認知されてきていることが分かりました。

➢「木」から作られた「樹木布」には驚きを感じる人も。木の可能性はプロダクトだけでなく、建築から地域活性の取り組みまでさまざまである。

ウッドデザイン賞ブースの感想としては「木の可能性を感じられた」や「木の香りに触れることができた」「歴代の作品をみられた」などの声が多く聞かれ、説明員から丁寧な解説を受け学びながら木の良さを改めて感じられた点が良かったという感想がありました。

このようなイベントを通し、日本の森林や国産木材に関する社会課題解決への取組や、利用促進に貢献している「ウッドデザイン賞」受賞作品をはじめ、様々な地域の取組や製品を知ってもらえることを実感しました。

幅広い世代が日本の自然環境についての理解を深めてもらえる機会なるイベントに今後も多くの人が参加してくれることを期待します。