広報活動

10年目の「ウッドデザイン賞」 2024年受賞作品から注目のプロダクトを大紹介!(後編)

見どころ満載!個性豊かな受賞作をご紹介

木の良さや価値を“デザインの力”で再構築するような、優れた建築・製品・取り組みなどを表彰する「ウッドデザイン賞」。

創設から10年目を迎えた2024年、今年も受賞作品の展示が実施されました。

後編では、ユニークな受賞作品の中から、ライターが注目したプロダクトを中心にご紹介します!

最優秀賞受賞作の紹介はこちら→10年目の「ウッドデザイン賞」2024年受賞作品から注目のプロダクトを大紹介!(前編)

於:〈エコプロ2024〉森と木で拓くSDGsゾーン

開催日:2024年12月4日(水)~6日(金)

会 場:東京ビッグサイト 東6ホール

いつでもどこでも、木育を。木育トラック発進!

優秀賞(林野庁長官賞)『木育トラック「manaviba」』

有限会社一場木工所、いすゞ自動車株式会社、株式会社山二建具、株式会社モリアゲ、株式会社アーティストリー、いすゞ自動車首都圏株式会社ほか

会場内でひときわ目立つ、巨大な木の空間。

バルコニーの奥では子どもたちが積み木で遊んでいて、一見すると木造コテージのようですが、しかしこれ、改造した2tトラックなのです。

その名も、木育トラック「manaviba」。

有限会社一場木工所が企画・発案し、数多くの企業が協力しあって完成したプロダクトです。

木育トラック「manaviba」は、木の魅力を体感できる場所を可動式にすることで木育の可能性を拡充したという点や、様々な企業が協働してつくり上げたという点が評価され、「ソーシャルデザイン部門優秀賞 林野庁長官賞」を受賞しました。

きっかけは豪雨災害。木を通じて人と人のつながりをつくる

もともとデザイナーとして木製品を制作していた一場さんですが、現在は木製品を通じて人と人をつなげることが自分の役割だと感じているといいます。

一場さん)「意識しているのは、技工を凝らしすぎてアーティスティックにならないようにすることです。地域の方が誰でもつくれるようなシンプルなものを目指しています。

そうすることで「森林は宝の山」「木には魅力がある」ということをたくさんの人に知ってもらい、それを通じて人々がつながり合う。それがいまの自分の役割だと感じています。」

人と人がつながり、輝くことで、地域が盛り上がり、自然も保全されていく。

木製品には、そんな好循環を生み出す魅力が詰まっていることを感じさせるプロダクトでした。

➢ウッドデザイン賞サイト『木育トラック「manaviba」』

あんずの木、第二の人生。最高峰級の国産材ギター

『あんずギター(CONCERT)』

Sumi工房

きっかけは偶然

こちらは、世にも珍しいあんずの木を使用したギター。一体どうしてあんずの木だったのでしょうか?

発案者の森政教さんは、長野県で薪づくりをされています。

ある日、老朽化したあんずの木を伐採したところ、その断面が想像以上に綺麗なことに気づきました。

森さん)「これは何かに使えるのではないかと思って図書館で調べたところ、なんとあんずの木は“ハカランダ”と特性が似ていることが分かったのです。

高級楽器にも使われるハカランダは、ワシントン条約の保護対象であり、日本では入手が極めて困難になっています。そこで森さんは、あんずの木を使えばハカランダと同様の高品質の楽器をつくれるのではないかと思い立ちました。」

実際に、あんずギターの音色はとてもクリアで、甘酸っぱくてみずみずしい感じがしました。あまり木材として意識されることの少ない果樹材。薪づくりをしていたからこそ気づけた発想です。

森さん)「あんずは桜のような花を咲かせるので、花を見て楽しめる。あんずが実ると、味や香りを楽しめる。そしてギターになり、音色や手触りを楽しむことができる。あんずの木は五感を使って楽しむことができます。」

あんずの木の、ギターという第二の人生。

ぜひみなさんも、あんずの第二の人生をともにしてみてはいかがでしょうか。

その手に木のぬくもりを。木でできたカバン

大阪・関西万博特別賞 (国際博覧会担当大臣賞)『monacca』

製作:株式会社エコアス馬路村

株式会社エコアス馬路村では、トレーをつくる技術を応用して、20年ほど前から木のカバンを制作しています。

撥水加工や縫製などにもこだわり、フランスやイタリアでも人気を博しているそうです。

また、間伐材の有効利用や地域内生産にこだわり、サステナビリティやサーキュラーエコノミーを具体化している点でも世界的に評価される要素を持っています。

「スギ」の加工品は海外でも珍しく、日本が誇る技術力を世界にアピールできる作品として大阪・関西万博特別賞のひとつに選ばれました。

プラスチックより機能性抜群!木の三角コーン

目につくのにストレスに感じない三角コーン。木がもたらす癒し効果もある。

優秀賞(林野庁長官賞)『Wood Pylon「KOLMIO」』

製作:レッドハウスファニチャー、一般社団法人kitokito、社会福祉法人アンサンブル会

こちらは工事現場などで使われる三角コーンを木製にしたものです。。

プラスチック製の三角コーンは劣化すると細かく粉砕されてマイクロプラスチックとなってしまいますが、木製だとその心配がありません。

加えて木製コーンだと木造建築の雰囲気を崩さずに設置できたり、折りたたんで持ち運べたり、レーザー加工で文字やイラストを入れることも容易だったりとさまざまな現場に対応することが可能です。

このプロダクトは生産の一部を福祉作業所で行うなど、林野庁(農水省)が推進する林福連携の取り組みも生かされています。優秀賞(林野庁長官賞)のひとつに選ばれました。

➢ウッドデザイン賞サイト『Wood PyLon「KOLMIO」』

『Wood Pylon「KOLMIO」』

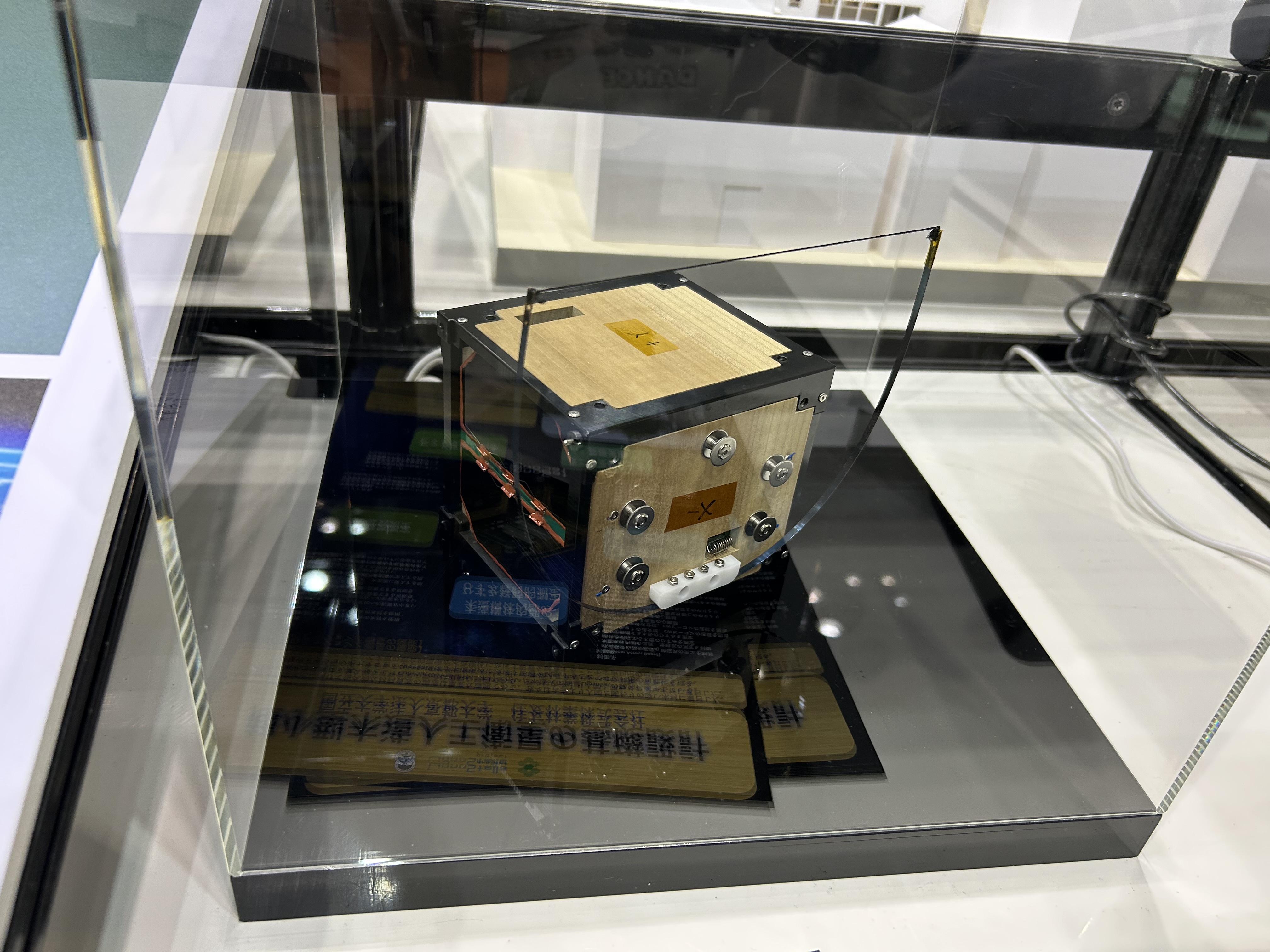

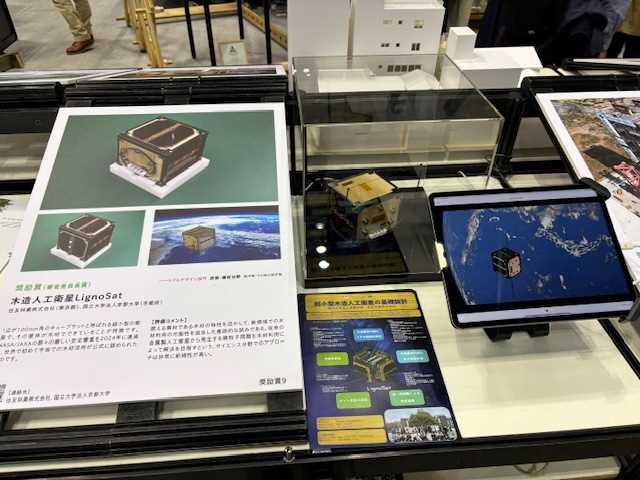

未来の常識がはじまる!?木造人工衛星

2024年9月に国際宇宙ステーションに移送された「LignoSat」

奨励賞(審査委員長賞)『LignoSat』

住友林業株式会社、国立大学法人京都大学

とうとう木材が宇宙でも活用される道筋がみえてきました。

それがこの木造人工衛星『LignoSat』です。世界で初めて宇宙での木材活用が認められ2024年9月に米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げ予定のスペースX社のロケットに搭載され、国際宇宙ステーション(ISS)に移送されました。

役割を終えた人工衛星は大気圏に突入させて燃やすのが一般的ですが、従来の人工衛星は主に金属でできているので完全には燃え尽きず、小さな微粒子(アルミナ粒子)となって大気汚染の原因になる問題がありました。

しかしこの木造人工衛星は、大気圏ですべて燃え尽きるため、金属製の人工衛星と比べて遥かにスペースデブリ(宇宙ゴミ)が出にくいとのことです。

今後は人工衛星に限らず、金属・プラスチック製品を木造に置き換える可能性を示している点で優れています。奨励賞(審査委員長賞)のひとつに選ばれました。

『宇宙林業』という新分野の幕開け。未知の空間でも耐えうる「木」に秘められた可能性は他の惑星で人類が住めるのではという仮想につながっている。

10年目のウッドデザイン賞、その意義とは?

ウッドデザイン賞が設立されてから2024年で10年。

会場にはウッドデザイン賞10年の受賞作品のパネルが展示された

日本ウッドデザイン協会の高橋義理事に、その思いをうかがいました。

ライター)ウッドデザイン賞は毎年さまざまなプロダクトが受賞していますが、どのような評価傾向にありますか?

高橋理事)「そのものの発想はもちろん、それが製作されたプロセスにも着目しています。特にここ数年はいろいろな関係者が協力し合って生まれたプロダクトの評価が高いです。たとえば地域の人々が、地域のなかで、地域の木を使う。そのなかでコミュニティが生まれるとか。

それでいきなり木の消費量が増えるわけではないですが、そういった取り組みやコミュニティが広がって関係人口が増えることで、木を使おうと思ってくれる人も増えますよね。

この関わりは広げていきたいところなので、その将来性も加味して評価しています。」

優秀賞(林野庁長官賞)の「山のダイゴミプロジェクト」。未利用材という”ゴミ”になりそうな「木」そのものの存在感を“ダイゴミ”に変身させたデザイン力の高さが評価された

ライター)そもそも、どうして木の消費を促したいのでしょうか?

高橋理事)「森林は二酸化炭素を吸収することで地球温暖化問題の解決に一役買っているほか、土砂災害を防止する役目などもあります。

しかし森林を保全するには木を育て、使い、再び植えるという循環が欠かせません。

そのためには木を使う場面を増やし、消費を促すことが重要です。

木材を利用することで地域の森林や産業を活性化させることができ、ひいては環境保全だけでなく社会発展にもつながっていきます。

森林を守り、育て、使って、再び植える。この循環の歩みを止めないためにも、ウッドデザイン賞を通じてその重要性を伝えたいですし、ぜひ消費者にも身近なところから木製品を選んでみて欲しいですね。」

ライター)木造人工衛星など、これからますます木製品を導入する機会が増えそうですね。今回のウッドデザイン賞も、前例にとらわれないユニークなプロダクトが多いように感じました。

高橋理事)「昔よりも加工技術が進み、専門家以外の方でも木を扱えるようになっていますから、新たなアイデアやデザインが生まれやすい環境にあるのだと思います。

木の可能性を広げるためにも、今後もさまざまな方々が協働して森林や木製品に取り組んでほしいです。

企業としても木を使うことがイメージアップになる時代なので、ウッドデザイン賞がひとつの価値付け、企業の「木づかい」の取組みを後押しできる存在になれるよう、これからも頑張りたいと思います。」

桧の端材を利用した「haus Premium Hinoki Bathtime Series」。桧の持つ様々な効果を利用。このような作品も増えている。

ライター)それではおしまいに、読者の皆様にメッセージをお願いします。

高橋理事)「木は手触りや香りがいいのはもちろん、環境にもいいし、地元産業を活性化するなど社会的な意義もあります。

国産材を選ぶことで日本の森林が活性化され、巡り巡って社会をよくすることにつながります。

”森林を守り、育て、使って、再び植える”。この循環の歩みを止めないためにも、ぜひ身近なところから木製品を選んで欲しいです。

ただしそれは消費者に「木製品を選んでね」と言うだけでは不十分で、生産者側も選んでもらえるようなプロダクトをつくる努力をせねばなりません。

これからもウッドデザイン賞を通じて、木製品をつくる・使う重要性をお伝えしていければと思います。」

JWDAが管理しているJapan Wood Label及びWood Carbon Labelの認証第1号

ライター)木製品をもっと活用してもらうには、消費者と生産者、両社の歩み寄りが大切ということですね。ありがとうございました。

「ウッドデザイン賞」は、まさにその歩み寄りを促進させるような素晴らしいプロダクトを表彰し、広く普及する試みとして重要な存在だと思います。次の10年も楽しみです。

編集後記

以上、ウッドデザイン賞2024のレポートでした。

まだまだ紹介しきれなかった素敵な受賞作品がたくさんあるので、ウッドデザイン協会のホームページなどで見てみてくださいね。

➢ウッドデザイン賞サイト

国産材を使うことで、森林が、社会が、そして身近な生活がすこしずつ変わっていきます。ぜひ皆さんも、身近なところから木製品を選んでみてはいかがでしょうか。